秋保大滝植物園

秋保大滝植物園には、宮城県内の山地や山麓の草木を中心に約200種、15,000本の植物を植裁展示しています。シャクナゲやツツジ類が花咲く季節と紅葉の頃は、ひときわ鮮やかです。その他、園内には炭焼き小屋やすだれ滝もあり、四季折々の自然観察や散策の場として最適です。

また、隣接地には、大滝不動尊や「日本の滝100選」に選ばれた秋保大滝があります。

![]() 秋保大滝植物園の旬の情報をブログでお知らせしています!

秋保大滝植物園の旬の情報をブログでお知らせしています!

| 開園時間 | 午前9時〜午後4時30分 |

|---|---|

| 開園期間 | 4月〜11月 |

| 休園日 | 開園期間中は無休 |

| 所在地 | 仙台市太白区秋保町馬場字大滝5 |

| 連絡先 | 電話:022-399-2761 |

| 利用料金 |

大人240円 高校・大学生180円 小・中学生120円 【次の方は入園料が無料になります】

|

| 駐車場 | 100台(無料) |

| 交通機関 |

JR仙台駅前バスプール8番より宮城交通バス「秋保大滝行」に乗車 ⇒終点「秋保大滝」下車 徒歩3分 JR愛子駅前バスプール2番より仙台市営バス「二口行」又は「野尻町北行」に乗車 ⇒「秋保大滝」下車 徒歩3分 |

秋保大滝植物園だより

園内に咲く四季折々の花や色とりどりの実、季節を告げる生きものなどの自然の情報を、季節を追ってお届けします。ダウンロードのうえご覧下さい。

植物園で見られる自然

春の見ごろ

マルバマンサク[丸葉満作] |

ムシカリ[虫狩り](オオカメノキ) |

フクジュソウ[福寿草] |

オダマキ[苧環] |

アセビ[馬酔木] |

ホソバシャクナゲ[細葉石楠花] |

ミツガシワ[三槲] |

キバナコウリンタンポポ[黄花紅輪蒲公英] |

キブシ[木五倍子] |

アズマシャクナゲ[東石楠花] |

エビネ[海老根] |

ヒメシャガ[姫射干] |

ミツバアケビ[三葉木通] |

サトザクラ[里桜] |

ユウシュウンラン[祐舜蘭] |

シロバナセイヨウウツボグサ[白花西洋靫草]帰化 |

ハウチワカエデ[羽団扇楓] |

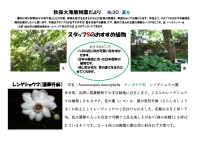

レンギョウ[連翹] |

オドリコソウ[踊子草] |

ヤマエンゴサク[山延胡索] |

夏の見ごろ

ハナイカダ[花筏]雌雄異株 |

ハクサンシャクナゲ[白山石楠花] |

ウメガサソウ[梅傘草] |

キエビネ[黄海老根] |

ナツツバキ[夏椿] |

イワガラミ[岩絡] |

タチギボウシ[立擬宝珠] |

ヒメヒオウギズイセン[姫檜扇水仙] |

ベニバナニシキウツギ[紅花二色空木] |

ムクゲ[木槿] |

トモエソウ[巴草] |

キキョウ[桔梗] |

セイヨウアジサイ[西洋紫陽花] |

ヤマホタルブクロ[山蛍袋] |

ヤマユリ[山百合] |

スイレン[睡蓮] |

ネムノキ[合歓の木] |

レンゲショウマ[蓮華升麻] |

ギンリョウソウ[銀竜草] |

モリアオガエル[森青蛙] |

秋の見ごろ

ヤマブドウ(実)[山葡萄] |

シラヤマギク[白山菊] |

オミナエシ[女郎花] |

ヒオウギ(実)[檜扇] |

ガマズミ(実) |

ヒメシャジン[姫沙参] |

ツルニンジン[蔓人参]蔓性 |

ミョウガ(実)[冥加]半野生化 |

ムラサキシキブ(実)[紫式部] |

ノコンギク[野紺菊] |

ツルリンドウ(実)[蔓竜胆] |

コルチカム(イヌサフラン) |

シロバナハギ[白花萩] |

キクタニギク[菊渓菊](アワコガネギク) |

シロバナホトトギス[白花杜鵑草] |

ブルーサルビア |

アクシバ(実)[灰汁柴] |

シュウメイギク[秋明菊]白花品種 |

タマゴダケ[玉子茸]キノコ |

カマキリ[蟷螂] |

もみじ特集

ハウチワカエデ[羽団扇楓] |

イロハモミジ |

オオモミジ[大紅葉] |

ヤマモミジ[山紅葉] |

コハウチワカエデ[小葉団扇楓] |

イタヤカエデ[板屋楓] |

ウラゲエンコウカエデ[裏毛猿猴楓] |

ヒトツバカエデ[一葉楓] |

チドリノキ[千鳥の木] |

カジカエデ[梶楓] |

コミネカエデ[小峰楓] |

ウリハダカエデ[瓜膚楓] |

メグスリノキ[目薬の木] |

ミツデカエデ[三手楓] |

オオモミジ |

ヤマモミジ |

植物園の出入り口前のイロハモミジの品種。4月下旬〜5月上旬までの芽吹きの時期の深紅の色合いが最高のモミジ。秋の紅葉はあまり目立たない。 |

昨年仲間入りしたオオモミジの品種。春から秋まで赤い色を保つが、特に春と秋が最高。芝生広場の手前に植栽している。 |

植物園出入り口付近のヤマモミジ。その年の昼夜の温度差によって色の変化が見られる。園内の自然林にも多く自生している。 |

芝生広場東のウリハダカエデ。ウリハダカエデは黄色から橙色が主。紅葉の当たり外れがなく、毎年目を楽しませてくれる。 |

催し物案内

秋保大滝植物園冬季特別開園

| 日時 | 令和6年3月10日(日)9:30〜15:00 |

|---|---|

| 内容 | 冬季閉園中の園内を開放します |